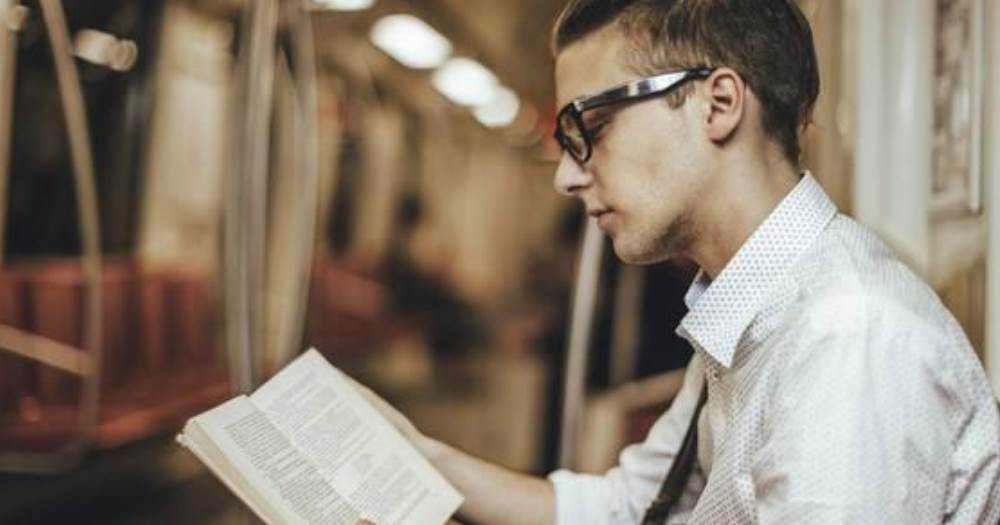

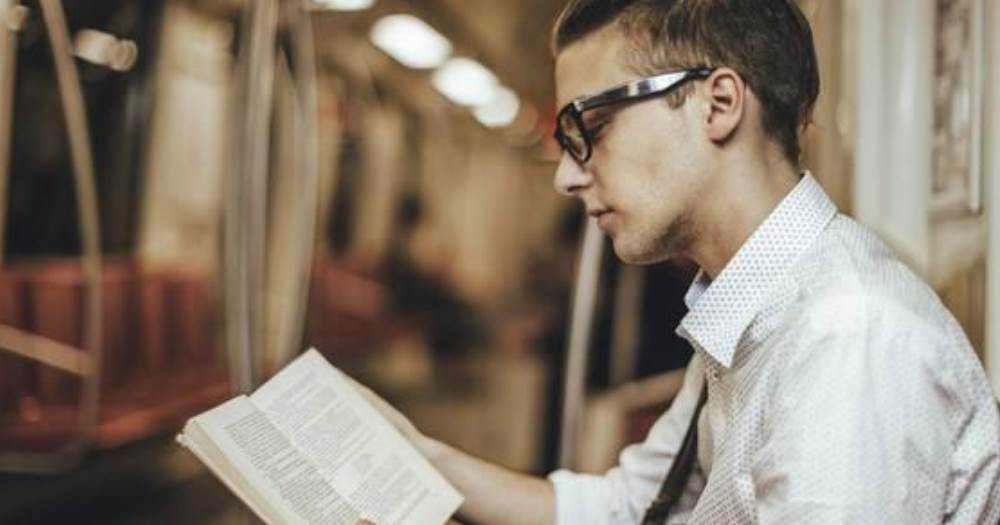

有個朋友跟我說,她最近在看《小狗錢錢》,有種相見恨晚的感覺,看完發現賺錢好容易啊。恰好這本書我也看過,也很推崇,書中的很多理論確實很有價值。

但是呢,我也有一些不同的見解,就是看這類書之前,你得有個事情正在做,用書中的理論來指導你正在做的事情,則威力無窮。而如果你沒有正在做的事,僅僅是看看書而已,就會出現這樣一種情況,看的時候熱血沸騰,覺得自己馬上就要賺到一個小目標了,結果書一合上,該搬磚還得繼續搬磚。

這類書,我將它們統稱為工具書,不管是寫財商的、寫成功學的、寫管理學的,還是教人賺錢的、名人傳記、成功人士寫的經驗,等等,都在此列。

如果你仔細研究一下這類書,你會發現一個特點,理論居多,而且大多數理論聽起來很有道理,但是普通人根本用不上,而且,這些理論要麼就是教人怎麼從1到10或者從10到100,要麼就是站在很高的角度講一些“道”這個層面的東西。

就好比什麼呢?你看了一大堆這些東西,學會了如何短期內在不增加任何成本的情況下將1000萬變成一個億的全套方法,現在萬事俱備,只差這1000萬了。

正確的理論其實并沒有用,能指導我們實踐的理論才是有用的理論。

怎麼才能讓這類書中那麼多正確的理論變成對我們有用的理論呢?核心在我們自己,因為理論永遠正確,能不能為我所用,看個人能力。再往下一層探討,就回到了原點,當你現在有個事情正在做,這些理論中的部分,就有用了。

拿我自己舉例子吧。

我以前很討厭這類書,一本都看不下去,但是我買了很多,每一本暢銷書我都買。剛畢業那會,有本書叫《影響力》,我買了,后來雕爺那本《MBA教不了的創富課》我也買了,再后來什麼《原則》、《定位》、《怪誕行為學》,什麼史玉柱的自傳《我的營銷心得》等等,一大堆,全放在家里角落吃灰。

每次看,我都有一種深深的無力感,那是一種什麼感覺呢?你們說的都對,可是我用不上啊。索性不再看。

直到后來,我開始賣滋補品,幾年下來,有了一套自己的理論體系,雖然并不完善,但也有了大體的框架。

其實到最后,不僅這類工具書能給我帶來思考和靈感,其他的諸如歷史書、小說也能。我之前寫過很多我從《天龍八部》,阿耐的《大江大河》,還有一些網文小說中得到的對生意的思考,感興趣的朋友可以搜一下。

知識其實是有門檻的,當你能力不夠的時候,送到你嘴里,你也咽不下去,而當你能力足夠了,在任何地方你都能吸收到知識。

馬克思的大女兒燕妮曾經問歷史學家維特克說,你能把人的歷史用最簡潔的語言濃縮在一本小冊子嗎?維特克說,不必,只要四句德國諺語就夠了:第一,上帝讓誰滅亡,總是先讓他膨脹;第二,時間是篩子,最終會淘去一切沉渣;第三,蜜蜂盜花,結果卻使花開茂盛;第四,暗透了,更能看得見星光。